В 1916 году инженеры американской компании Autoped Company взяли за основу детский самокат, который по-другому называли «толчковый скутер», и добавили к его конструкции мотор.

Транспорт позиционировался как легкий и удобный, поэтому разработку тут же взяли на вооружение почтовые и полицейские службы. Скутер выпускался с 1916 по 1921 год в Америке, и с 1920 по 1922 — компанией Krupp в Германии.

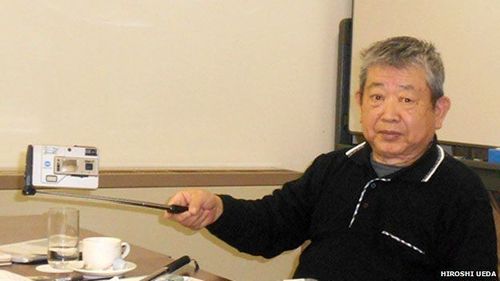

Палка для селфи

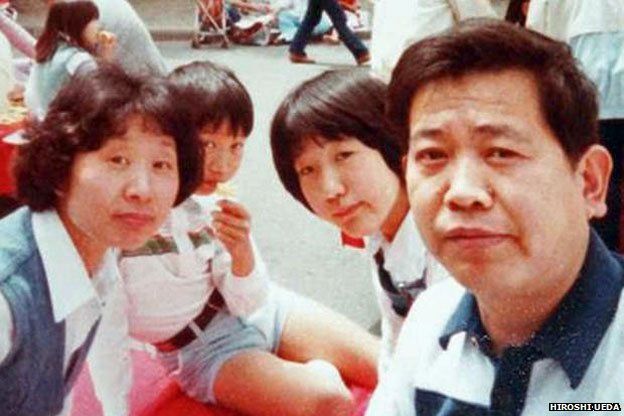

Изобретателя первой версии селфи-палки обнаружило издание BBC News. Японец по имени Хироси Уэде (Hiroshi Ueda) в 1980-х работал инженером в отделе разработки компании Minolta, увлекался фотографией и много путешествовал. Однажды в Париже он попросил мальчика сфотографировать его вместе с женой, но паренёк схватил камеру – и дал дёру.

И тогда Уэде осенило — он придумал, как делать автопортреты, не прибегая к посторонней помощи. Японец подошёл к делу серьёзно: он не просто создал прототип, а продумал палку для селфи во всех деталях, запатентовал её и даже пытался продавать, используя в качестве рекламы снимки своей семьи.

К сожалению, коммерческого успеха девайс не имел. Причина проста: фотоаппараты тех лет не позволяли добиться нужного качества снимка. В 1995 году в Японии палка для селфи была описана в книге «101 бесполезное японское изобретение». Срок патента истёк в 2003 году, а селфи-бум начался только через 10 лет.

Иронично, что в ноябре 2014 года журнал Time включил палку для селфи в свой список – на этот раз «лучших изобретений 2014 года», правда изобретателем в списке значился уже не Хироси Уэде.

Впрочем, Уэде относится к всему этому вполне философски — он запатентовал ещё около 300 изобретений, считает, что селфи-палка просто опередила своё время.

«Мы называем их изобретениями трёх утра — они появились слишком рано», — объясняет он журналистам, которые нет-нет да и навестят изобретателя такого популярного предмета.

Ролики

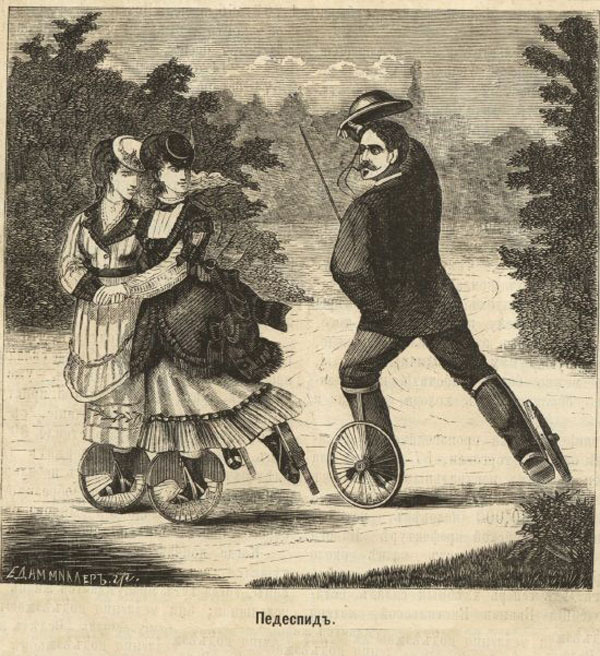

Вы, наверное, подозревали, что ролики изобретены давно, но чтобы настолько... Первый американский патент на роликовые коньки был выдан Рубину Шалеру в 1860 году, а после этого патенты на разные конструкции роликовых коньков выдавались практически ежегодно. Одним из самых забавных был патент № 89833 от 4 мая 1869 года на одноколесные ролики, которые их автор Томас Людерс (Thomas L. Luders) из Иллинойса назвал «педеспид» (Pedespeed). Изобретение активно пиарили в прессе, вот, к примеру, что писал о нём в 1870 году журнал «Нива»:

«Наш рисунок представляет прекрасное изображение этого изобретения. Конечно, с первого раза на педеспиде не поедешь: нужна практика, но раз наловчившись, можно пользоваться катанием на коньках круглый год. Педеспид легок и прочен, и не слишком утруждает: изобретатель, крупный, полный господин, уверяет, что он может кататься на нем два часа сряду, не утомляясь. Для гимназий, всяких учебных заведений и таких, стран, где никогда нет льда, этот аппарат доставит приятный, здоровый и красивый способ моциона. Для дамского употребления можно надевать на верхнюю часть колес наколесники, чтобы платья не пачкались. Изобретатель — Томас Л. Людерс, из Иллинойса».

Сенсорный экран

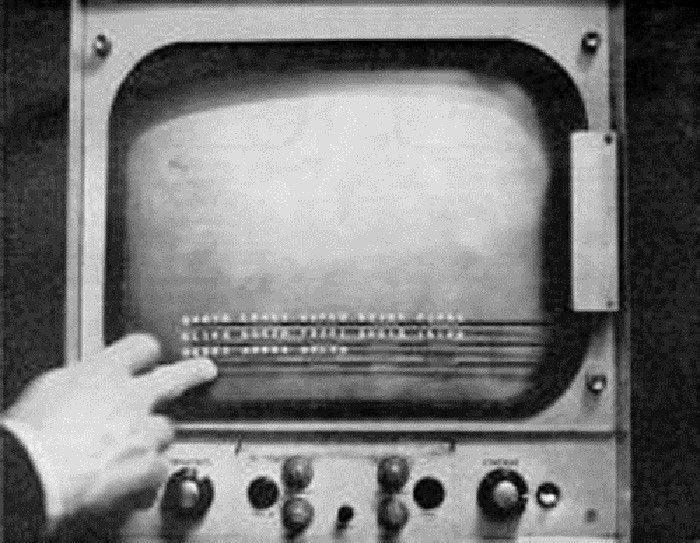

Ещё в 1965 году американский инженер Е. А. Джонсон E.A. Johnson создал планшет с сенсорным экраном. Устройство разрабатывалось для авиационных диспетчеров и было подробно описано в статье «Сенсорный дисплей — устройство ввода/вывода данных на компьютерах» опубликованной в Electronics Letters.

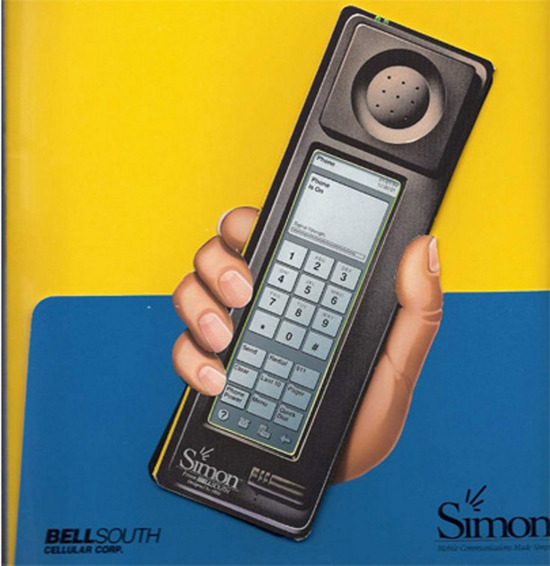

В 1992 увидел свет бескнопочный телефон IBM Simon, который можно считать прародителем всех современных смартфонов.

Торговые автоматы

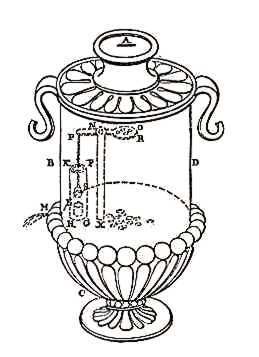

Первый торговый автомат был изобретён в I веке н. э. Героном Александрийским. Его механизм напоминал сливной бачок. Монетка падала в щель и ударяла в стержень, действуя как рычаг в сливном бачке унитаза и тому, кто кинул монету, отмерялось строго определённое количество воды. Только вода была не обычной, а освященной.

Джон Хэмфри, профессор античности из Университета Калгари, объяснил, зачем создали такое устройство: «Люди брали больше святой воды, чем оплачивали». Благодаря Герону клиент стал получать строго определённое количество святой воды — именно столько, сколько он оплатил.

Беспилотники

Британская Aerial Target профессора Арчибальда Лоу и американские «Сперри» и «Баг» (на фото) — это беспилотные самолёты времён... Первой Мировой войны! Их испытания проходили ещё в 1916 −1917 годах.

«Америкацы», достигнув цели, отбрасывали крылья и падали на неё. Английские модели – радиоуправляемые Aerial Target должны были атаковать немецкие «Цепелины». К сожалению, конструкция оказалась неудачной – шум их двигателей мешал радиосигналу и они теряли управление. Позже Лоу создал новую модель дрона, но она не прошла испытание — двигатель отказал и произошла авария, в ходе которой пострадало несколько человек. Изобретение отложили в долгий ящик – почти на сто лет.

Виртуальная реальность

Не подделка? Нет! Теперь на вопрос «была ли в 1960-х виртуальная реальность», можете смело отвечать «была».

Человек, которого многие теперь называют отцом виртуальности, не был компьютерщиком, учёным или инженером. Он был молодым кинематографистом.

Идея пришла в его голову ещё в 1950-е: «Почему мы остановились на двухмерных картинках, которые охватывают только 18% визуального поля? Почему бы ни сделать трёхмерное изображение, которое заполнит все 100%, и сопроводить его стереофоническим звуком?»

Так думал начинающий труженик Голливуда, а по совместительству изобретатель, по имени Мортон Хайлиг (Morton Heilig), который в 1962 году получил патент на чудо техники под названием «Сенсорама» (Sensorama}.

Слово образовалось от «sense», что означает «чувство», а «rama» тут предположительно от «панорамы». Сегодня «Сенсораму» назвали бы симулятором виртуальной реальности, но в те дни никаких видеоигр и виртуального мира просто-напросто не существовало. Работал прибор так: пользователь смотрел трёхмерное кино, снятое одновременно тремя кинокамерами, слушал синхронизированный с изображением стереозвук (более 2 динамиков) и ощущал встречный ветер, созданный встроенными в автомат вентиляторами.

Опытный образец Хайлиг построил на свои деньги и обратился к миру бизнеса, надеясь найти финансовую поддержку. Бизнесмены автомат не оценили — он был слишком революционным и дорогим для своего времени. Никто не рискнул вкладывать в него деньги.

В общем, автомат Sensorama так и остался в одном единственном экземпляре и больше о нём неизвестно ровным счётом ничего.