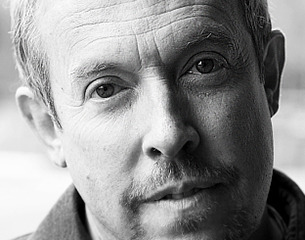

Андрей Макаревич был и остается чрезвычайно продуктивным: в прошлом году он завершил мировое турне со своим проектом «Идиш-Джаз», а в мае этого года презентовал новый альбом «Вы». В эксклюзивном интервью Jewish.ru Андрей Макаревич рассказал, какие песни вызывают в нём вибрацию и резонанс, и объяснил, почему он перестал говорить о политике, остается в России и не уезжает в Израиль

Какой год в своей жизни вы считаете самым интересным,

начиная, собственно, с 1953-го, когда вы родились?

– Необыкновенно интересным был 1989 год, когда перестройка вступила в силу.

Тогда оказалось, что все, что не запрещено на бумаге, – разрешено. Для нас

открылся весь мир, о чем мы, честно говоря, даже не мечтали. Я был уверен, что

так и не увижу этой планеты. А потом мы поехали в разные страны, и оказалось,

что нас там тоже знают. Мы приобрели колоссальный, бесценный опыт в

американских студиях, где работали. И оставалось только жалеть, что мы не могли

этого сделать на 20 лет раньше.

Как вы распорядились этим опытом?

– Сегодня вечером у меня концерт с «Машиной времени», завтра у меня концерт с

джазовыми музыкантами в одном небольшом клубе. Ночью я прилетел из Израиля, где

у нас был очень большой концерт на римской арене в Кесарии. У меня нет недостатка

в занятиях.

Ваши концерты всегда собирают в Израиле полные залы. Нет

планов переехать в Тель-Авив?

– Планы переехать жить, если в какой-то момент и возникнут, я их сразу

осуществлю. У меня нет промежутков между затеей и ее осуществлением. Но у меня слишком

много работы на родине: я тут родился, я тут жил, здесь огромная аудитория

людей, которым интересно то, что делаю я. Конечно, можно жить в Израиле,

который я очень люблю, и постоянно ездить в Россию на работу, но зачем тратить

столько денег на дорогу?

Лет 10 лет назад вы говорили, что вам интереснее

слушать музыку 1940-х, потому что сейчас больших открытий не видите. С тех пор

что-нибудь изменилось?

– Нет. Пока синусоида идет вниз. Для того чтобы она опять пошла вверх, нужно

прожить еще несколько лет, и я надеюсь их прожить. Все развивается волнами, и с

музыкой сейчас так же дела обстоят. Джаз 30–50-х годов – это верхний пик, в

моде были очень правильные вещи. Очень высокая планка исполнительского

мастерства, красивые мелодии, хорошие голоса, виртуозная игра на инструментах и

замечательные аранжировки. Эта эпоха оставила нам невероятное количество

музыки, которая звучит до сих пор и дает 100 очков форы тому, что делается

сегодня.

Поэтому вы и взялись за проект «Идиш-Джаз»?

– Да, для меня это было

скорее историко-культурологическое исследование, и я думал, что это очень

специфический проект. Не для всех он, а для любителей. Но и в Америке, и в

Европе, и в Израиле публика приняла его значительно лучше, чем я предполагал. С

помощью нашего аранжировщика и пианиста моего любимого, Жени Борца, раскопали

такие песни, которые у старшего поколения вызывают просто резонанс и вибрации.

Сегодня эти песни уже никто не исполняет, молодежь их не помнит. И еще: я,

конечно, подозревал, что еврейские композиторы написали большое количество

великих джазовых стандартов, но не думал, что такое количество. Мы уже два

альбома записали на эту тему. Можно было бы выпустить «Идиш-Джаз-3»,

«Идиш-Джаз-4», но просто я не хочу ограничиваться этим направлением.

В автобиографии вы пишете, что когда впервые услышали Beatles, у вас было ощущение, будто

вам вату из ушей вытащили. Это необычная форма комплимента. Какой самый

необычный комплимент вы слышали в свой адрес?

– Я не занимаюсь сбором комплиментов, мне хватает чувства самоиронии, чтобы к

этому относиться достаточно критично. Мне достаточно собственных оценок того,

что я делаю. Я все равно лучше других знаю, что у меня получилось хорошо, а что

вышло не очень.

Вы говорили, что считаете передачу «Смак» своим «самым

рок-н-ролльным поступком», потому что вам жалко и смешно смотреть на людей,

которые становятся рабами собственного образа. Сколько образов у вас было и

какой следующий на очереди?

– Никаких. Я никогда не пользовался образами, всегда выглядел так, как выгляжу

на данный момент, потому что не считал, что это имеет какое-то значение.

Значение имеет то, что я делаю, и то, как у меня это получается. Я не

костюмированный артист. Что касается следующего проекта на очереди – они сами

решают, как появляться и какими им быть. Когда меня что-то начинает сильно

интересовать, я начинаю этим заниматься.

Вас часто называют трудоголиком. При такой высокой

продуктивности вы успеваете осмысливать свое творчество?

– Я с трудом представляю

себе человека, который занимается творчеством, не включая при этом голову. Я бы

ему сильно завидовал. Потому что эмоции и впечатления – это тоже здорово и тоже

интересно. Я, к сожалению, не умею отключать голову, поэтому осмысливание у

меня происходит в процессе работы, а не потом – вроде «Ой, чего я тут

натворил». Я думаю и делаю одновременно.

Вы думаете, что нужно защищать животных, при этом без всякого сожаления рассказываете, что однажды в Домбае осознанно ели собаку. – Я противник всякого рода ханжества. Я против убийства собак с гастрономической целью. Только вчера подписал петицию против фестиваля поедания собак, который проходит, кажется, в Китае. Но вот ту собаку уже убили и приготовили. Я никогда в жизни не пробовал собаки, во всяком случае, если и пробовал в каких-то советских заведениях, то не догадывался об этом. Надо было эту нишу как-то заполнить в целях познания. Давайте реально смотреть на вещи: оттого, что мы ее «выбросим», собака не оживет. А вот следующую убивать не надо.

Почему вы перестали говорить про политику, хотя раньше

делали это довольно часто?

– Во-первых, я терпеть ее

не могу. Стараюсь не заниматься вещами, которые не доставляют мне удовольствия.

Очевидно, какое-то время я полагал, что можно что-то изменить. Пока я не вижу перемен,

а если они и будут происходить, то вызваны будут другими причинами, а не моими

письмами президенту или моими выступлениями на страницах газет. Я понимаю, что

жизнь коротка, и лучше заниматься своим делом и делать его честно. А потом –

настолько надоело говорить об очевидном.

Тогда напоследок о неочевидном.

Вы росли в светской семье, а потом

приняли православие. Остается ли в вас что-то еврейское? Что такое вообще для

вас еврейство?

– Это что-то, что находится в крови, что-то, что связывает тебя с твоими

предками, с их иногда жуткой историей, с евреями по всему миру, с твоими

друзьями, со страной Израиль. Я продолжаю оставаться нерелигиозным человеком,

как бы меня ни осуждали и ни пытались в это дело увлечь. Что касается моего

христианства – это была забавная история. Моим крестным отцом был протестант, а

занимался этим делом православный батюшка, и они прямо в процессе обряда

устроили дискуссию, про меня на время забыли. Так что не знаю, насколько у них

это крещение получилось. О чем я не особенно сожалею – мне было страшно

интересно.