Доктор медицинских наук Лев Щеглов – известный сексолог и психотерапевт,

а параллельно – писатель и актер, сыгравший в «Улице разбитых фонарей». В

эксклюзивном интервью корреспонденту Jewish.ru он объяснил, что такое еврейская

меланхолия, как она может довести до импотенции и почему тревожность – это

иногда хорошо, а еврейская мама – всегда сложно.

Различаете ли вы сексуальные

проблемы по национальностям? Есть ли чисто еврейские?

– Насморк,

плоскостопие и нарушение эрекции никак не могут быть связаны с национальностью

– у всех все одинаково. Но психические реакции, то есть особенности душевной

организации – это совсем другое. И вот они очень даже могут быть окрашены

национальной самобытностью. Исторический путь, генетическая память, сказки,

которые рассказывают родители в раннем детстве, – это все формирует в евреях

большую склонность к тревожности. Классические немецкие психиатры говорят об

очень своеобразной Jewish melancholy – еврейской депрессии, подавленности, тоскливости. Если

возвращаться к проблемам сексуального толка, то эта национальная самобытность в

конкретных болезненных симптомах не проявляется, но сам сексуальный процесс

окрашивает.

Что это за сказки, от которых дети

вырастают тревожными?

– Под сказками я

имею в виду не книжечки. Если сегодняшних евреев спросить – никаких еврейских

сказок они не знают и не читали. Под сказками я имею в виду истории жизни дедушек,

бабушек. Родители убеждены, что они этими сказками оберегают своих детей. Такое

постоянное: «Будь умнее, чем Вася Петров» – и не для того, чтобы большего

достичь, а чтобы хотя бы с этим Васей сравняться, так как изначально у тебя

меньше шансов, чем у Петрова. Вроде как: если ты рожден одноногим, ты должен

знать, что бегать на длинные дистанции с одной ногой странно, что нужно

выбирать другое, что со временем у тебя будет протез. Взрослые полагают, что

они поступают правильно. Ну, и в этом действительно что-то есть. Тревожность и

повышенная рефлексия в чем-то снижают качество жизни для человека, а в чем-то

создают довольно сильное своеобразие.

С одной стороны, да, тяжелее жить. И это как бы минус. Но знаете, самые

счастливые – это растения. Так что здесь и плюс – жизнь более тяжелая, но и более

интеллектуальная. И для тех, кто понимает, это более привлекательно. Условно

говоря, одну барышню еврейский юноша – тревожный, много размышляющий –

отпугивает. Куда прикольнее ровный и спокойный организм: поел – счастлив, денег

побольше достал – тем более счастлив, поплясал, лег спать. А для другой барышни

эта тревожность может быть очень привлекательным моментом. Если упадет

алюминиевая кружка – даже вмятинки не останется, но если упадет хрустальный

бокал – разлетается вдребезги. И всё же большинство людей хотели бы в руках

держать хрустальный бокал, а не алюминиевую кружку.

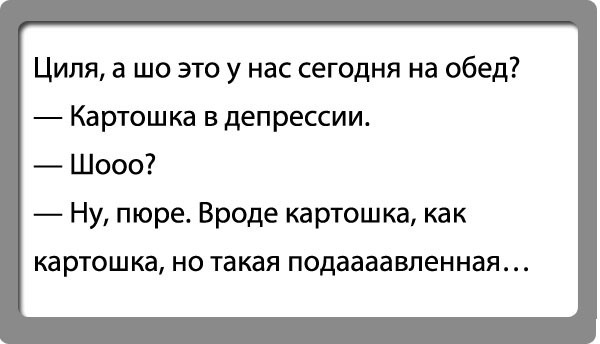

Можно поподробнее про эту Jewish melancholy?

– Еврейская

меланхолия – не диагноз. Это некое замечание, что депрессия случается у евреев

чаще, чем у других. По крайней мере, так было в XIX веке, когда появилось

определение. И меланхолия эта окрашена постоянным чувством вины, чувством

тревоги, страхом за будущее, попыткой найти выход, хотя вроде бы ничего не

происходит. Человек все время сомневается. Все ли я делаю правильно? Адекватно

ли я выгляжу со стороны? Постоянно повышенный самоконтроль. Это сказывается и

на сексуальной жизни. Оценка того, что делается условно на четыре-пять баллов,

будет ощущаться как что-нибудь, тянущее от силы на два-три балла. Можно себя

загнать в угол, довести до нарушения потенции, но до этого все-таки редко

доходит. В основном же это как раз стимулирует человека совершенствоваться в

сексе. Неслучайно возникают вот такие анекдоты.

Мужчина едет в поезде с привлекательной женщиной:

– Богат ли ваш сексуальный опыт?

– Очень богат – я путешественница.

– И какие же партнеры самые привлекательные?

– Индейцы – они дети природы, страстны, темпераментны. И в то же время евреи –

потому что они стараются понять не только себя, но и женщину.

– Кстати, я же не представился: Авраам Чингачгук.

Это анекдот, но в нем есть соль.

Как вы вообще умудрились стать

сексологом в то время, когда требовалось специальное разрешение для того, чтобы

просто взять Фрейда в библиотеке?

– В медицину я

попал случайно, я не испытывал никакого интереса к точным наукам, хотел

поступать на философский. Но мой дядя тогда сказал мудрую вещь, которая тогда

мне показалась глупостью, конечно: «Врач – и на зоне врач». И я стал заниматься

психиатрией. Наблюдая психику человека, я увидел, что сексуальные переживания,

действия и фантазии занимают много места в психике – меня это заинтересовало и

сконцентрировало.

И что мама сказала насчет вашего выбора?

– У меня мама была

тихая и деликатная. Хотя проблем я ей доставлял много со своей бурной юностью.

Думаю, если бы я стал инженером или вообще кем угодно, она была бы точно так же

счастлива. Вот это и есть материнская любовь, но не гипертрофированная. Потому

что обычно в любви еврейской мамы к сыну есть гипертрофия: сыну 65, а мама его

по-прежнему кормит с ложечки супом. Для людей в обыденной жизни это, может, и

хорошо. Это будет оцениваться только позитивными характеристиками, вплоть до

того, что она свою жизнь положила ему под ноги. На наш профессиональный взгляд –

это катастрофа, это гипертрофия, это уродство. И вообще, своя жизнь, положенная

добровольно кому-то под ноги, – это всегда катастрофа.

Когда вы сами осознали, что вы

все-таки еврейский мальчик?

– Я рос в районе

Обводного канала, тогда это был специфический район – он еще не был одет в

камень, там был песок. Мы прутиком вылавливали из воды презервативы, видели,

как на канале с баяном водяру бухали. В общем, там был зоопарк. Так вот, я был

маленький, худенький, много болел и во двор вышел поздно: мама боялась

выпускать. А когда вышел – пошло-поехало: сразу обозвали жидом. Пришлось дома

узнавать, что это значит. И это, конечно, предопределило кое-какие черты –

потому что какое-то время я дружил только с парнями вроде себя. У меня был друг

Валера, его во дворе дразнили Жиромясокомбинат, потому что он был толстенький.

И еще один был кривоватый, Коля, хромал. Вот наша троица. В принципе, как бы

отверженные. Но как раз из-за этого все трое кое-чего и добились в жизни. А

могли и сломаться.

Как так получилось, что вы –

психолог и сексолог – снимались в «Улице разбитых фонарей»?

– Это просто

придурь такая была. Вот завтра вас люди симпатичные позовут играть в футбол, и

вы сходите, но это же не значит, что вы футболист. Хотя, конечно, когда Михаил

Жванецкий говорит, что я очень остроумный человек, меня это греет. Но, конечно,

я не артист. Для меня было интересно погрузиться в процесс: как работает

камера, гримерка. Это было любопытство, я его удовлетворил. Но искренне себя

артистом не считаю, хотя сыграл в пяти фильмах. Я и писателем себя не считаю,

хотя и написал 21 книгу.

Гордитесь?

– Скорее, радуюсь,

что многое попробовал. Это вроде адекватная оценка. Хотя в принципе нужно

всегда критическое мышление, важно всё подвергать сомнению. Интересно ведь, что

тысячелетия идут, а внушаемость людей, способность без критики воспринимать

любые дикие призывы и идеи, готовность толпы к агрессии: «Бей этих и жизнь

наладится!» – одна и та же, не важно, житель ли это первого века или двадцать

первого. Поэтому, если хочешь быть личностью, у тебя должно быть критическое

мышление.

И как его запустить?

– Во-первых,

проявлять любопытство к знаниям. Те, кто читают, менее барановидны, чем те, кто

поглощают информацию из телевизора. Конечно, везет тем, у кого было воспитание –

все мы родом из детства, и иногда то, что оттуда тянется, будет всю жизнь

сопровождать. Затем нужно стараться общаться с тем, кто выше тебя – не ростом,

а духом, в самом крайнем случае – с равными, но никогда не с низшими. Это может

звучать высокомерно, по-снобистски, как угодно, но это величайшая правда: если

ты не хочешь быть человеком толпы – не общайся с толпой. А толпа – это

большинство. Я жесток в суждениях, но справедлив.

Беседовала Полина Шапиро