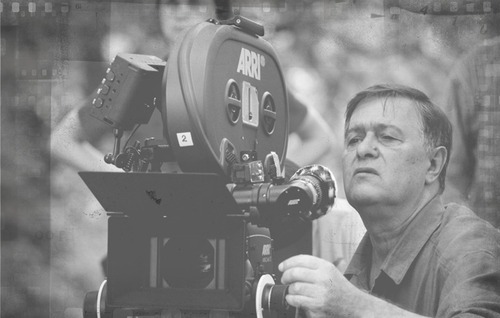

Роман Балаян – один из самых знаковых украинских режиссеров. Он не любит прилагательные «легендарный» или «выдающийся», поэтому называет себя «более или менее известным режиссером». Platfor.ma поговорила с ним о том, когда Роман Балаян будет снова снимать, может ли артист оставаться в стороне от проблем, и том, почему Святослав Вакарчук мог бы сыграть во всех его фильмах.

– Как проходит ваш день?

— Я обожаю безделье. Это длится уже десять лет. Кстати, добровольно. Правда, в этом году случилось нечто: один очень способный человек из Ванкувера написал сценарий, и его, после нескольких моих поправок, подали на питчинг государственной экспертной комиссии. В общем, боюсь, что, возможно, буду снимать. Если одобрят, конечно. Хотя раньше все время говорил, что не хочу получать на фильм госденьги. Если утвердят, очень сильно доработаю сценарий. Но, знаете, мне приснилось, что все-таки не утвердят. Тогда я опять свободный бездельник – не самое плохое... А к этому ещё бы и деньги... Но посмотрим.

– Это не та картина, в которой вы хотели снять Святослава Вакарчука?

– Нет, не она. А история с Вакарчуком длится уже три года. Тогда продюсер у меня был московский, я ведь до Крыма все это затевал. Ну а сейчас это невозможно, естественно... Плюс Вакарчук не определился со сроками, все так и затянулось. А без него мне не очень интересно это делать – я не вижу другой кандидатуры на главную роль... Тот проект мне по всем понятиям ближе, чем нынешний, поданный на питчинг.

– А не хотите попробовать на эту роль кого-то из актеров театра? Есть много талантливых молодых людей.

— Нет, меня лицо ведь интересует. Я пляшу от фактуры. Вы же читали, наверное, что я Михалкова поменял на Янковского в «Полетах во сне и наяву»? Везде было написано, что в главной роли Никита Михалков, пока я не увидел Олега. Случайно посмотрел в черно-белом телевизоре кусочек фильма «Мы, нижеподписавшиеся». В купе вагона сидят Янковский, Яковлев и другие. Я Янковского не очень хорошо знал, – только в «Том самом Мюнхгаузене» его и видел, – и вот он в кадре, он режет лимон. Я смотрю: этот парень вроде с ними в купе, а вроде и нет, вроде что-то говорит, а вроде и отстранен. Я подумал: о, если поменяю сценарий, то этого парня надо взять. И жене говорю: слушай, это хороший артист? Она отвечает: что значит хороший? Замечательный! Звоню Мережко, говорю: ты знаешь Янковского? Он: да, берем! Просто Мережко тогда после «Родни» как раз почему-то поссорился с Никитой, потому и сильно обрадовался (Виктор Мережко – сценарист, режиссер, писатель, много сотрудничавший с Романом Балаяном.).

Лицо Янковского — это явное отсутствие присутствия. Я бы не сказал, что он красив – он жутко интересен. Красив, например, Абдулов. Кстати, замечательный артист! А у Олега лицо — это что-то другое, он может ничего не делать в кадре и все равно будет интересно. Вот такое же лицо у Славы Вакарчука. Протестное лицо, нездешнее... В его глазах есть нечто помимо того, что он будет играть. Он мог бы быть героем всех фильмов, которые мне предстоит снять, и всех, которые у меня уже были.

– Святослав гордится тем, что он ваш друг, но почему-то не спешит у вас снятся…

– Его можно понять. Актеры хотят сниматься, чтобы быть или оставаться известными, да и заработать деньги. У Славы и деньги есть, и известность получше, чем у любого актера. Может, он побаивается идти в кино. Кто-то говорит, что он хочет стать президентом. Я говорю: был бы классный, конечно, но, по мне, лучше пусть останется замечательным музыкантом. Как ни странно, считаю, что он мог бы быть интересным режиссёром, не покидая карьеру музыканта...

– Ева Нейман, Виктория Трофименко, Мирослав Слабошпицкий – кто из молодых украинских режиссеров вам еще импонирует? Видели «Моя бабуся Фані Каплан»?

– Да, мне очень понравилась актриса в главной роли – Катя Молчанова. Она там на редкость органично себя ведет. Не видно игры – все происходит здесь и сию секунду, а не по написанному и выученному тексту.

– На днях прошла первая украинская кинопремия «Золота дзиґа». Какие у вас впечатления?

– Честно говоря, было очень много пафосных слов в честь этой премии, мол, какая она замечательная. Я действительно думаю, что она замечательная и здорово, что ее сделали: богато сделали, мощно. Сразу видно, что за дело взялись бизнесмены. Но некоторые выступающие: «Наша киноакадемия… наш украинский Оскар!...» Этот тон, я думаю, надо убирать. Меня объявили «легендарным» при вручении приза лучшей актрисе. Ну какой я, к черту, легендарный? Вот этот пафосный провинциализм: «легендарный», «выдающийся», «наш украинский Оскар» – он все ещё в нашей повседневной ментальности.

– Вы говорили, что у вас был период, когда вы снимали «играючи», а потом стали снимать «работая». Когда вам было интереснее?

– Эта игра закончилась после съёмок «Филера» в 1987 году. Видите ли, я жил в стране, в которой мне было неуютно, как и многим другим из интеллектуальной среды общества. В стране, где нужны лишь винтики, а не личности. Но, как ни странно, это помогало тайному киноязыку, благодаря которому фильм становился интереснее. Посмотрите, какие фильмы снимают китайские режиссеры. Потрясающие! Но там же компартия правит! Потому что это сопромат – когда что-то давит, то из тебя вылезает интересное. Наперекор существующему строю. Видимо, тут что-то с нашим геополитическим сознанием связано, что ли... Все-таки не Европа. А сейчас у нас вроде все можно, снимай, что хочешь. Например, советуют снимать про войну, а я говорю: почему только про войну, снимайте и о любви, об этом есть тысячи сюжетов. Нельзя все время делиться с миром своими горестями, надо и радостями. И говорить не только о том, что мы хотели бы от кого-то, а и о том, что мы могли бы предложить.

– Что влияет на успех картины? Когда идешь четко по сценарию или даешь актерам импровизировать?

– Импровизации не имеют никакого отношения к успеху картины. Сценарист – это профессия, а режиссер – это призвание. В Америке определяют кассовость фильма уже по сценарию, они долго работают над сюжетом, оплачивают идею, потом говорят «до свидания» и чаще берут других авторов для окончательной работы над текстом. А у нас сценарист – я и Гамлет, я и Отелло.

– Как вы относитесь к фильмам-продолжениям старых историй?

– Я против ремейков. Например, «Ирония судьбы». Ну зачем? Пока поколение живо, пусть будет то. Да и проката-то широкого нет. В Америке это делают, чтобы ещё раз кассу собрать, они умеют окупать свои расходы за неделю. Потому что там принято каждую пятницу и субботу ходить в кино. И они рассчитывают на это. А на рекламу у них сколько денег уходит! Кстати, если о прокате фильмов – кто у нас были победителями? Фильмы Рязанова, Данелии, Гайдая, а также «Москва слезам не верит» и «Джентльмены удачи». Делаем выводы...

– Вы считаете, что кино — это авторская работа или все же коллективное творчество?

– Меня абсолютно не смущает количество людей, которые работают над фильмом. Меня больше расстраивает, что, например, нужен дождь, а его нет, ведь я в уме уже все снял с дождем, я опережаю события. В театре я был бы успешнее, я бы полнее растворился, потому что снег — вот вам снег, дождь – пожалуйста. Все сейчас, сию секунду, как и ход твоих мыслей. Здесь и сейчас.

– Не хотите быть театральным режиссером?

– Я пробовал. Слава богу, не доделал. В московском «Современнике» ставил пьесу Ануя «Коломба», но хотел «Орнифль, или Сквозной ветерок» того же автора. Только Валентин Гафт подвел по срокам, не получалось. Галина Волчек уговорила меня взяться за «Коломбу», но это было не мое, я не мог в этой пьесе раствориться. И зря согласился. Это не работа была, а резьба по дубу. Но повезло, я заболел, сказал, чтобы передали Гале, что я на три месяца вырубаюсь. И профессора попросил соврать. Галя тогда пришла к врачам с апельсинами, мандаринами. А профессор и говорит: да, тяжелый случай, месяца на три... Какой тяжелый случай? Я втайне через три дня вышел из больницы.

Если бы премьера состоялась, был бы абсолютный провал. Потому что одно дело, когда я в кино проваливаюсь, а другое, когда кинорежиссер проваливается в театре. Был бы «Орнифль» – я бы доделал. Кстати о театре, я вспомнил знаете, что? Мне говорили, что Богдан Ступка считал, что те роли, которые играл Янковский в моих фильмах, должен был играть он. Безусловно, Ступка сыграл бы, как всегда, замечательно, но мне нужно было другое лицо.

– А Алексей Горбунов — не ваш типаж?

— Мой, но он обморщинился очень.

– В театр как зритель ходите?

— Да. Только плохо, когда на премьеру зовут те, кто и поставил спектакль.

– Боитесь обидеть, если не понравилось?

– Ну да, чаще всего и так бывает. Все равно протягиваешь руку, говоришь: «Спасибо, старик». А без предупреждения прийти я тоже не особенно могу. Я бы ходил чаще, но, к сожалению, меня и артисты в лицо знают, и режиссёры. Ну что мне делать, маску надевать? Хотя знаете, мне плохие спектакли нравятся больше, чем плохие фильмы, потому что пьесы совершеннее фильмов. Им много веков, есть огромный опыт драматургии, а кино – ну, сто лет. В театре я могу увлечься текстом и не смотреть, как играют, или наоборот смотрю, как играют, а текст ужасный. А в кино это невозможно, потому что оно зафиксировано одномоментно. И потом в театре есть занавес, это тайна, за ним, там актеры, там другая жизнь. Не люблю спектакли без занавеса. Пропадает момент входа в храм.

– Существует иммерсивный театр, который очень близок к публике: актер может поцеловать зрителю руку, смотреть прямо в глаза…

– В Европе это давно. Я был на подобном спектакле в Марселе в 94-ом году. Все можно делать, лишь бы это было интересно. Если это без выпендрежа и органично, почему бы и нет? Андрей Жолдак даже чересчур талантлив, но он иногда вставляет в свой спектакль что-то за гранью эстетичного. Зачем он это делает? Ведь и так все интересно и замечательно. Есть в этом смысле у него какой-то такой сдвиг в сторону, что ли. Я очень жалею, что он не главный режиссер какого-то украинского театра, желательно в Киеве, потому как у него большой потенциал: он работает одновременно и похоже на кого-то, и совершенно непохоже...

Повторюсь: еще мне очень нынче интересен Вакарчук. Как по мне, он неповторим, его песни активно исполняют другие на всяких шоу, но ведь там нет его удивительного тембра... А на эстраде очень важен именно тембр голоса, а не только вокальные способности.

– Как вы относитесь к мату в кино и в театре?

– Плохо отношусь. Хотя – как его использовать. Я только в одном фильме выдержал мат. Это российская картина «Зимний путь». Главный герой – гей, учится вокалу в консерватории. Случайно подружился с бомжом- страшным матерщинником. Ни одной фразы у него без мата, но это настолько шло у него изнутри и чувствовалось, что это его боль и злость за свою судьбу одновременно. А вот в интересном фильме Серебренникова «Изображая жертву» мат я не принял, там под конец фильма мент все время матерится, но видно, что это не изнутри идёт, а по написанному...

– Как вы относитесь к документальному кино?

— Отношусь более серьезно, чем к художественному. Даже если документальный фильм плохой, там все же в кадре реальные люди. Мне интересно их разглядывать: типажи, обстановка. Вообще-то я в кино не хожу, разве что если меня зовут авторы или дома по компьютеру посмотрю — тогда да. И так уже лет 15-20. Многие думают, что я это из-за понтов каких то, но нет. Какие понты, господа, я уже давно осознал, что таких режиссеров, как я, тысячи и тысячи.

– Как вы относитесь к ко-продукциям в кино?

— Конечно, хорошо. Это дает возможность картине выехать из страны, плюс добавочные деньги, если нормальная ко-продукция.

– У меня семья киноманов, и мы с папой часто спорим, потому что он утверждает, что режиссер может слепить из актера нужного ему персонажа, а если этот актер отказался, то режиссер найдет ему замену. Так ли это?

– Это не совсем правильно. Мы ведь говорили уже о важности типажа. Да и каждый профессиональный актер имеет около ста уже приобретённых им штампов. Любой: Джек Николсон, Олег Янковский. И задача режиссера — сделать так, чтобы актер про эти штампы забыл. Если ты этого добиваешься с ними, то снимаются у тебя в четырех фильмах подряд. Так случилось с Олегом Янковским со мной – с 1981 по 1987 год, в четырёх моих фильмах.

– Это был золотой период Янковского, да?

– Он снимался у меня, потому что чувствовал, что я ему даю то, чего он у других не получал.

– Свободу некую?

– Нет, как раз свободу я не давал. Я за то, чтобы на площадке все было по-моему. Олег меня понимал и слушался. Поймите, ведь даже плохой режиссер видит свой фильм до конца: то, каким он должен быть. А актер часто, хотя, конечно, не всегда, но дальше своей роли не смотрит, может быть, только знает общий смысл, направленность жанра. Тогда как режиссер во время съёмок в уме уже и смонтировал, и музыку слышит, и шумы даже. Я на площадке часто показываю актерам на себе, могу сыграть полминуты, чтобы продемонстрировать, чего именно я от него хочу. А вот две – уже не могу. Там уже они – актеры!

– Можно ли оценивать произведения искусства отдельно от творца, от режиссера? Например, Михалков своей нынешней позицией несколько перечеркивает сильные картины «Утомленные солнцем», «12».

– Вы знаете, гений и злодейство совместимы. Пушкин сделал из Сальери завистника, хотя в Италии мне говорили, что он замечательный композитор. Ну а у Пушкина Сальери –только завистник Моцарта. Так что...

– В одном интервью вы сказали, что любите бокс темнокожих и баскетбол темнокожих. Что еще смотрите по телевизору?

– Смотрю Travel, Меццо. Боевики могу смотреть. Это то, в чем мне отказано, то, что во мне спит. Сериалы я не смотрю, потому что, в основном, не всегда, конечно, – это этакий сборник советов, как убить человека, как обхитрить человека... Все вот на этом строится. Но, скажем, сериалы Вячеслава Криштофовича «Косвенные улики» и «Я тебя люблю», которые он снял в моей студии, не такие. Да и Криштофович — другого класса режиссер! «Ликвидация» хороший сериал. «Оттепель» хороший – есть и другие, просто я много не видел.

– «17 мгновений весны»?

– Колоссальная работа! Но ведь тогда же давали на одну серию столько дней, за сколько ты сейчас снимаешь нормальный фильм. А теперь за четыре дня ты должен чуть ли не две серии снять. Тяп-ляп? Не у всякого это может получиться.

– Сейчас оперируют таким понятием как «постправда», эпоха «постправды».

– Я этим не занимаюсь. В мире есть правда угнетаемого и правда угнетающего. Правда нападающей стороны и правда защищающейся. В моем понимании художник должен искать причину и середину между всем этим. А когда ты на одной стороне или на другой – это уже публицистика. Мне это неинтересно и чуждо.

– Может ли творческий человек жить в своем мире иллюзий или как раз он в первую очередь должен быть небезразличным к тому, что происходит вокруг?

–Ну, как можно не переживать за идущую сейчас войну? Переживаешь как раз, думаю, как никто другой. Ты можешь не быть в политике, но все равно не пропускать это мимо ушей и глаз. Просто художник и государство – это два почти несовместимых, взаимоисключающих понятия. Даже если самое хорошее государство. Потому что держава — это всегда ограничения в хорошем понимании и в плохом понимании одновременно. Это не значит, конечно, что я за анархию.

– Какие режиссеры на вас повлияли?

– В свое время – Бергман, Антониони, Феллини, Бертолуччи. Фильмы Феллини можно не принимать целиком, но там есть чудесные эпизоды. Абсолютно в каждом его фильме.

– А сейчас?

– У меня комплекс неполноценности только перед одним фильмом. Это «Андерграунд» Кустурицы. Он просто положил меня на лопатки. Иногда думаю, что если бы я начал своё творчество в Армении, то я был бы близок к тому языку, которым он владеет. Правда, вряд ли на уровне «Андеграунда». Это не значит, что все его фильмы мне одинаково нравятся, но этот…

– Есть такой опросник Пруста…

— Это как у Познера? Ну, давайте!

– Важнейшее качество мужчины?

— Ответственность за свое поведение.

– Женщины?

– Не умничать, наверное.

– Ваше важнейшее качество.

– Чувство собственного достоинства и чести. Я всегда отстаивал это.

– Чем вы более всего дорожите в друзьях?

– Преданностью в дружбе.

– Параджанов, кстати, называл вас своим учеником.

– Да, говорил такое. Он еще называл меня своим сыном, потому что мой отец погиб на войне, и я никогда его не видел. Но если бы я не встретил Параджанова, эту высоту… Я не знаю, какой я режиссер, но без общения с ним точно был бы еще хуже. Я сначала прочел «Тени забытых предков», а потом посмотрел фильм, и подумал – как это так? Надо же! У меня в голове ничего такого и близко не возникало…

А учился я у него другому. Ну, например, стакан, бутылка, пепельница – и он моментально тут же сочиняет минутную новеллу с этими предметами. Эта способность импровизации страшно вводила в комплекс, и не только меня. Должен отметить, что хоть я и подражал в дипломной работе Параджанову, но мои фильмы, может, они и намного хуже, все же, на мой взгляд, никакого отношения к поэтическому кино не имеют.

– Вы не раз сравнивали «кино-примитивы» Параджанова с произведениями Билокур и Примаченко. Сейчас в Мистецьком Арсенале выставка наива «Чистое искусство».

– Да? Это беспроигрышная выставка. В отличие от кино, театра и других видов искусства, в живописи всегда чувствуешь энергию художника – даже самого бездарного, – она остается на холсте. Я могу, например, чувствовать: оригинал это или нет. В Ницце в Музее наивного искусства я остановился перед картиной Генералича. Огромный такой петух. Я спрашиваю у экскурсовода: разве настоящий? Она говорит: «Как вы почувствовали? Это действительно копия». Я почувствовал, что это не он, энергии не было.

– Расскажите анекдот, которым с вами Марчелло Мастроянни поделился.

– «Француженке снится сон, будто она бежит обнаженная по ночному и почему-то неосвещенному Парижу, а за ней гонится огромный голый, да еще и возбужденный темнокожий. И она, бедная, бежит, бежит, а тень этого самого ее вот-вот нагонит. И вот уже стена, дальше бежать некуда, она разворачивается и кричит в истерике: «Негодяй! Что вам от меня надо?» И спокойный голос темнокожего: «Простите, мадам, но это ваш сон».

– Возвращаемся к Прусту. Если не собой, кем бы вы хотели быть?

– Психиатром или психологом, причем, наверное, успешным. Мне кажется, что во мне это есть. Это есть в принципе в любом режиссере. Еще я всю жизнь мечтал, что смогу быть колоссальным физиком, хотя по физике у меня были сплошные двойки.

– Ваш любимый девиз.

– Не обременять общество своими грустными нотами. Я никогда никого в обществе не обременяю своим беспокойством. Такого никогда не было. Все думают, что я легкий и веселый человек.

– Быть искренним?

– Не обязательно. А если мне вдруг плохо, но я веселюсь? Это значит, что я играю, это артистизм. Я просто не заставляю общество думать обо мне больными моими мыслями.

ОЛЬГА УСАЧЕВА