Первый раз меня оставили одного, когда мне было года три. Мне сказали, чтобы я вел себя хорошо, я кивнул, дождался, когда закроется дверь, и разрисовал все обои.

Я с детства с интересом относился к смерти. Когда мне было шесть, мы с ребятами любили заглядывать в окна морга — рассматривали трупы. Это был морг при мединституте, да он и сейчас есть, но тогда на нем еще виднелась старая стертая надпись: «Здесь мертвые учат живых».

Моя первая любовь случилась в пионерском лагере. Это была вожатая, и она была на 15 лет меня старше. Я сходил с ума, носил ей цветы, рыдал, а все надо мной смеялись. Но надо отдать ей должное: она очень деликатно и чутко отнеслась к моей страсти. Даже когда я попросил ее прийти к нам домой, чтобы познакомиться с родителями, она согласилась. Я пошел ее встречать с гвоздиками и в папиной дубленке. Мы очень трогательно тогда посидели, а потом она уехала в Москву, и все закончилось тем, что мы написали друг другу несколько писем. Это было в те времена, когда почта еще нормально работала.

Я не храню письма, не страдаю ретрофилией, и я не люблю возвращаться туда, где было хорошо.

Мне было неловко, когда меня попросили поставить автограф на трусах.

если бы я знал, что моя жена спит с кем-то и ей хорошо, то я бы не сходил с ума, потому что сам бы спал с кем-то еще.

Иногда меня раздражает самостоятельность женщин, но отсутствие личности раздражает еще больше.

Когда я вижу мужиков, гуляющих с детской коляской, я хватаюсь за голову.

Я и не представляю, что такое быть 45-летним. Мой реальный возраст кажется мне ошибкой, я чувствую себя намного моложе. Поэтому рассказать про кризис среднего возраста я ничего не могу. Думаю, он у меня еще впереди.

В старости я буду курить траву, слушать музыку и много путешествовать. Вокруг меня будут молодые прекрасные люди, и я буду молодиться, как мудак.

Я уже присмотрел пару мест, где бы хотел, чтоб развеяли мой прах.

Когда мне нужно побыть одному, я еду в Берлин. Я не знаю немецкого, и это мне помогает: я слушаю речь, которой не понимаю, и сознание начинает работать внутрь, я начинаю делом заниматься. Там хорошо думается.

Эмиграция — устаревшая концепция. Раньше люди уезжали безвозвратно, со всеми приходилось прощаться, понимая, что это навсегда. Сейчас ты можешь вернуться в любую минуту. Даже само слово «эмиграция» — устаревшее, из советского обихода. Отвратительно, если это все вернется.

Россия сейчас ведет себя как нищий гопник, который от горя сошел с ума.

86 — это процент страха. Я хорошо понимаю, откуда берутся эти 86% россиян, которые во всем поддерживают власть. Особенно в войне. Процент этот, с одной стороны, совпадает с теми, кто смотрит телевизор. Но на самом деле это не поддержка даже, а просьба: «Защитите нас, пожалуйста, от реальности. Мы не хотим ничего знать про страшное, плохое. Мы не хотим ничего решать». Это напуганные люди, которые догадываются, что правда может заставить их миропорядок рухнуть.

На входе в театр не поставишь человека, который будет спрашивать: «Вы за „Крым — наш“ или против?» Театр, он для всех.

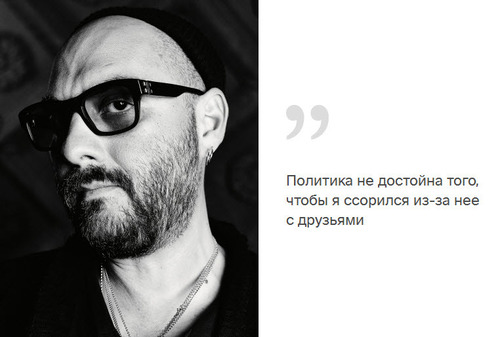

Политика не достойна того, чтобы я ссорился из-за нее с друзьями.

С любой властью нужно идти и разговаривать. Ты говоришь: «Власть, я знаю, что ты лживая, корыстная, но по закону ты должна помогать театру, искусству, так что будь добра — выполни свои обязательства». Ради театра мне не стыдно это делать.

Мне по... на запрет мата.

«быдло» — вот самое гнусное слово, которое я знаю.

Капслок меня не раздражает. А почему вы спрашиваете?