С первых минут её жизни лгать, красть и предавать для Ольги Леонидовны Чубатой было как с горы катиться. Один из тех, кто впоследствии оказался более чем в курсе её жизни, говорил, что подобного человека, если уж так его называть, можно распознать сразу по выходе из утробы.

Об очередном проявлении своей природы она могла сообщить при случае чуть ли не кому попало, причем, не хвастаясь, а вскользь, так же, как о том, что побывала в парикмахерской: солгала одному, маленько обобрала другого, а третьего выдала его супруге.

В связь вступала с кем угодно, но предпочитала известных, даже, по возможности, знаменитых или важных лиц. Она была вполне приемлемой внешности: стройная, с косой на затылке, и ей дано было с первого взгляда знать, с кем как себя вести – скромно или, чтобы не терять времени, сразу завлекательно.

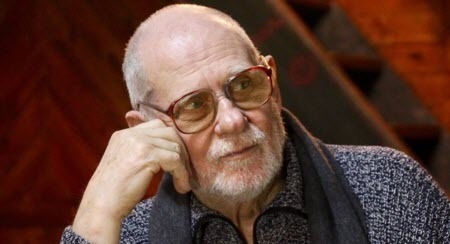

Среди десятков её приключений было только одно, которое она сочла по-настоящему необычным. Человек оказался начисто без задних мыслей – по её меркам, конечно, урод, но на урода не похожий: даже не лысый и не седой в 50 с лишним лет, поджарый, сильный и успешный – при хороших деньгах, не вылезает из-за границы, читает чуть ли не всех самых богатых университетах, консультирует правительства. От него несло такой полной отрешенностью от всего, что для неё имело значение, что она не знала, что и думать – часто просто хохотала. При этом он прекрасно видел себя со стороны, мог объяснить своё уродство. Ему, дескать, просто неинтересно надувать Господа и Сатану или Господа с помощью Сатаны – так интересно иногда говорил. Она долго просто умилялась, потом явилось что-то вроде нежности, и однажды она сказала ему вечером, что ни с кем ей еще не было так хорошо. Он как раз закончил читать ей «Каштанку» и с восторгом повторял отзыв циркача о ней: «Талант, талант!». Утром, пока он был в душе, она, как обычно, залезла в его стол, взяла несколько штук из вороха зеленых… Кончилось тем, что однажды он скорее сочувственно, чем как-то иначе, сказал ей, что больше не желает её видеть.

К таким обрывам она привыкла - пожала плечами и больше не напоминала ему о себе, продолжая вышивать по Москве, как это у неё называлось.

Пока жива была её мать, каждый день, который им выпадал, заканчивался одним обрядом. Они устраивались на диване, Ольга клала ей голову на колени, и мать гладила её, приговаривая, что Оленька у неё – да, с младых ногтей, до седых, под краской, волос - самая красивая, умная и – обязательно добавляла мать – выдержанная.

Этот обряд, несколько устав от своих вышиваний по Москве и другим столицам, Ольга Леонидовна начала, было, практиковать и с внучкой Лизанькой, пока та, уже шестилетняя, однажды не подняла голову с её колен и, глядя ей прямо в глаза, не сказала по-немецки: - Ich hab ' s satt! Du täuschst alle: Mama und Papa und mich! Повторила по-русски: - -

- Как ты, сука, мне надоела! Всех обманываешь: и маму, и папу, и меня!. Ольга Леонидовна давала ей уроки не только немецкого, но и английского, поэтому спросила, почему Лизанька высказалась не по-английски. - По-немецки как-то круче, - ответила девочка по-русски и продолжила по-английски: - And I won't say another word to you until your stinking days are over.

(«А с тобою я больше слова не скажу до скончания твоих вонючих дней»). Это было так интересно, что Ольга Леонидовна решила поделиться новостью со старейшим из своих друзей, теперь крупным фирмачом. - Что набрешете на сей раз? – прогудел он добродушно. Они были на вы со дня знакомства, состоявшегося несчетно лет назад. - Да ничего особенного, - сказала она. – Есть кое-что и от правды.

Услышав при встрече это кое-что, он спросил её, думает ли она, что внучка и в самом деле навсегда прекратила с нею общение. Ольга Леонидовна ответила, что так скорее всего и будет. Немного посидев у него на работе, она сказала, что хотела бы сегодня провести с ним где-нибудь часок-другой, как бывало. Да хоть и тут, в кабинете… Он засмеялся: - Я был у вас, если вам не изменяет память, первым. Быть последним, извините, не хотелось бы. - Не умничайте, - спокойно сказала она, поднявшись уходить. – Я еще не такая старая.